【摘要】在竞争加剧与财政资助缩减共同冲击的背景下,社会组织的商业化创新渐成趋势。商业化活动保障社会组织可持续发展的同时,会挤出其外部捐赠的获取,然而既有研究对该机制缺乏详细的剖析。研究采用调查实验法,检验在不同财务信息透明度的背景下,社会组织商业化活动与公众捐赠意愿之间的关系。研究发现:其一,社会组织的商业化活动会挤出公众的捐赠,相较于无商业化活动的社会组织而言,公众对有商业化活动的社会组织的捐赠意愿更低;其二,社会组织商业化活动对公众捐赠意愿的挤出通过降低公众对社会组织的信任度间接实现;其三,商业化活动对公众捐赠的负面影响十分微弱,且组织的信息公开行为会消解商业化对公众组织信任的消极影响,进而鼓励公众捐赠。本研究的理论意义在于,一方面回应并解析了社会组织不同财务来源的互斥性关系,另一方面证实了组织创新的可行性与重要性。

【关键词】社会组织商业化;公众捐赠;组织信任;信息公开;调查实验

一 问题提出与文献回顾

党的二十大报告指出,“中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化”,要“着力维护社会公平正义,着力促进全体人民共同富裕”。慈善事业作为促进共同富裕目标实现、凝聚共同体价值的重要机制(杨永娇、王彤,2023:149;赵新峰等,2024:76),其首要主体——社会组织,在提供公共服务(杨丽,2024:72)、参与乡村振兴(薛美琴、马超峰,2023:131)等方面发挥了关键作用,因而社会组织的可持续发展关切慈善事业的壮大与共同富裕目标的稳步达成。然而近年来,伴随着政社脱钩改革的推进,政府逐渐退出慈善领域,减少了对社会组织的直接资助(Shen et al.,2020:72),社会组织面临着竞争加剧与财政资助缩减的消极冲击(Suykens et al.,2021:1456),这一背景倒逼社会组织探索自助之策,不再依赖外部资助,转而以最符合社会目标的方式赚取收入,以商业化为手段实现自主生存(窦婴、晋军,2022:213;Ko & Liu,2021:15)。简单而言,商业化即社会组织使用市场或企业的方法获取收入,从依赖政府或社会捐赠转变为依赖项目或服务性商业收入(Maier et al.,2016)。具体地,社会组织通过努力调整自身的结构和战略,或开发收费性服务等商业化项目,开拓自我造血的途径,增加收入来源的多样性(Eikenberry & Kluver,2004);或引入市场机制并配置新的商业模式,转型为社会企业,以商业创收支撑社会价值创造(Defourny & Nyssens,2017)。至今,社会组织商业化活动已屡见不鲜。在国外,越来越多的社会组织引入创新商业模式(Business Model Innovation,BMI),借用收费服务来解决各类社会问题(Weerawardena et al.,2021:762)。譬如,萨拉蒙等(2017)对41个国家的非营利部门展开比较发现,其商业化收入在所有收入中占比50%以上,且在大部分国家,商业化收入是社会组织最大的收入来源,同时也是增长最快的收入来源。在国内社会组织中,有学者面向336家社会组织展开分析发现,商业收入平均占非营利组织总收入的11.4%,且商业化水平会伴随着资源稀缺性的加剧而提高(Lu et al.,2023:1080)。由此可知,在外部资助缩减引发的资源流失背景下,商业化活动会成为帮助社会组织完善对人力、财力资源的配置,摆脱资源依赖并创造社会价值的有效方式(Jones,2009:2)。

然而,商业化活动的引入在为社会组织带来可持续发展的优势之余,亦模糊了营利部门和非营利部门的界限,引发了各界针对社会组织的诸多诟病(Park et al.,2022:1957),因为商业化可能会让社会组织的其他资金获取受到潜在的冲击。在非商业化背景下,社会组织依靠各种资源提供者来支持其与使命相关的工作,其中,来自公众的捐赠直接代表了公众支持社会组织及其事业的意愿,于社会组织而言尤为重要(欧翠玲、颜克高,2022:52)。有研究发现,尽管存在商业化活动,多数社会组织仍然存在大量的资金缺口,即商业化活动可能难以帮助其完全实现自给自足,而需要外部捐赠的进一步支持(Foster & Bradach,2005:92)。邓国胜等(2015)学者针对中国草根组织的研究亦指出,具备商业模式的社会组织仍在较大程度上依赖外部捐赠生存。因此,从非商业化背景转向商业化背景,外部捐赠的变化值得高度关注,因其反映了社会组织发展进程中两类核心收入来源的关系,然而关于这一主题的学术研究相对阙如。

已有文献对社会组织商业化与公众捐赠的理解存在两种认知:少数研究者持正向影响观点,认为社会组织商业化行为因引入了市场要素而具备更高的运行与服务的灵活性和效率,公众可能会更愿意为这类高效率的社会组织买单(Ecer et al.,2017:141);多数研究持负向挤出观点(谢舜、吕翠丽,2022:115),这类研究一方面遵循对传统挤出效应的理解,认为通过商业活动创造收入的社会组织获得私人捐赠的可能性更低(Tinkelman & Neely,2011:758)。传统挤出效应主要用于解释公共部门资助对私人捐赠的影响,当公共部门为社会组织提供的税收收入增加时,公众会认为自身的捐赠义务或心愿得到了满足,从而减少自身的捐赠行为(Marie,2017:263)。借鉴这一思路,对于存在商业活动收入的社会组织而言,公众会认为自身的慈善捐款可以被社会组织的商业收入抵消掉,从而减少捐款(McManus & Bennet,2011:403)。另一方面,亦有研究认为商业化行为对于社会组织自身的使命稳健性、合法性等产生损害(Calvo & Morales,2016:1170),影响公众对社会组织的信任程度,并进一步抑制公众的捐赠意愿,但少有文献揭示这一影响机制。

近年来,我国对社会组织的监管方式正逐渐从侧重事前审批转向更加全面的综合监管。在这一新的监管框架下,社会组织被要求提高信息透明度并接受问责。目前,广东、上海等多个地区已经出台了相关政策,强制社会组织公开其信息。此前已有研究表明,潜在捐赠者通常会对社会组织的税务记录及其他财务信息表现出敏感性(Andreoni & Payne,2011:335),但这些关键信息往往难以获取。随着信息公开成为一项强制性要求,公众对于社会组织及其财务管理具备更高的了解度。在此情形下,商业化活动与公众对慈善组织的信任以及捐赠意愿间的关系是否会发生变化成为一个值得探讨的问题。然而,至今为止,关于这三者之间关系变化的理论研究仍显不足。

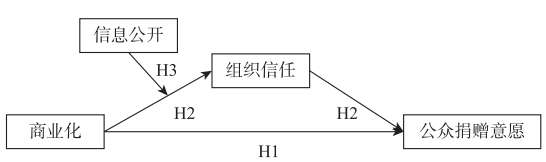

鉴于此,本文以探究“社会组织商业化活动如何影响公众捐赠,以及在不同信息公开背景下社会组织商业化活动对公众捐赠的影响是否产生差异?”为核心。为回应此问题,本研究展开了一项调查实验,试图在整合传统替代性挤出观点的基础上,引入组织信任视角,解释社会组织商业化对公众捐赠的影响过程。由于社会组织的信息透明会减少社会组织与公众间的信息不对称,帮助潜在捐赠者更好地了解社会组织及其商业化活动,因此研究进一步对比了在信息公开与非信息公开两种不同情形下公众面对社会组织商业化活动时的组织信任程度和捐赠意愿。

二 理论假设

(一)商业化与公众捐赠

社会组织在因商业化而提升灵活性和韧性,看似光明一片的同时,对社会组织自身使命稳健性的威胁、对公众捐赠的排挤等负面影响开始浮出水面。由于公众捐赠是社会组织获取资源的核心渠道(Foster & Bradach,2005:92),商业化创新与社会组织发展的传统依赖支柱间的关系更值得关注。既有研究多将二者判定为挤出关系,但均集中于对二者关系的直接验证上,对于其中间机制的分析相对有限。鉴于现有成果的理论化解释,文章将社会组织商业化活动对公众捐赠的影响归纳为两大途径:替代性途径与信任衰退途径。

1.商业化活动挤出公众捐赠的替代性解释

替代性解释借鉴挤出效应(Crowding-out Effect)的理论观点,后者以政府资助与公众捐赠的关系为核心关注,认为在公共服务供给中,私人供给与政府供给互为替代效应(Simmons & Emanuele,2004:498)。一方面,从捐赠者的角度而言,政府资助即意味着其已通过税收的方式完成了公众对社会组织的非自愿性、间接性捐赠,从而减少了自身的自愿性、直接性捐赠;另一方面,从社会组织的角度而言,政府资助已然能够满足社会组织公共服务供给的部分资金需求,因而会在一定程度上减少寻求公共捐赠的积极性(Andreoni & Payne,2011:334)。参照这一理论解释,当社会组织所需要的资金总数固定时,潜在的捐赠者会将商业化收入、政府资助等不同收入视为公众捐赠的替代(Hung et al.,2023:3),随着其他渠道收入的增加,公众会产生捐赠已被其他主体所满足、自身的捐赠义务也被其他主体履行了的心理感知(Hung,2020:292),因而会抑制自身的捐赠行为。鉴于此,本文提出以下假设:

H1:社会组织的商业化活动直接挤出公众的捐赠意愿。

2.商业化活动挤出公众捐赠的信任衰退解释

社会组织的商业化行径会降低公众对这一组织的信任。一是商业化会导致公众对社会组织使命漂移的担忧。从制度逻辑的视角来看,商业化意味着在单纯受到社会逻辑支配的社会组织运行中引入了商业逻辑,二者存在显著差异,往往被视为互不相容,对某一方制度逻辑的满足很有可能意味着需要反抗另一方,或挤压另一方的需求(Suykens et al.,2021:107;Greenwood et al.,2011:318;Pache & Santos,2010:455),进而阻碍社会组织社会使命的达成。正因如此,人们会产生社会组织可能因商业化活动而逐步向商业组织靠拢的担忧,即认为社会逻辑受到商业逻辑的挤压,导致社会使命让位于商业收入,背离最初的目标,引发社会组织的合法性危机(谢昕等,2020:169),甚至会让公众为社会组织贴上“贪婪”的标签(Lee et al.,2017:518),让潜在的捐赠者在做出捐赠决策时犹豫不决。二是商业化活动会引发公众对社会组织能力的怀疑。商业化提升了社会组织灵活性的同时,也加大了社会组织的运转压力。社会组织需要将有限的精力抽调部分转向客户的吸引与维护、商业模式的稳定与创新等,增加了与社会服务活动无关的资金与精力投入(Herzer & Nunnenkamp,2013:241),对社会组织的价值创造产生挤压。此外,开展商业化活动的社会组织将面临与商业组织之间的竞争,以及伴随着竞争而产生的组织失败的可能性,让潜在捐赠者产生社会组织可能难以实现社会价值的忧虑(Enjolras,2002:354)。一言以蔽之,对慈善机构的信任是潜在捐赠者相信慈善机构将会且能够按照预期行事并履行其义务的程度(Sargeant & Lee,2004a:197),商业化所引发的捐赠者对其使命稳健性和使命践行能力的担忧均昭示着捐赠者对社会组织信任程度的衰减。

对社会组织信任的衰减会抑制潜在捐赠者的捐赠意愿。由于信任有利于提高不同主体间建立关系的可能性(Sargeant et al.,2006:155),在社会组织与捐赠者的关系中,捐赠者往往难以对社会组织进行直接而全面的评估,而依赖于自身对社会组织的信任程度,这种信任程度则进一步影响了捐赠者对待社会组织的态度与行为(Sargeant & Lee,2004b:613)。如Melendéz(2001)所述,“捐赠者不会向他们不信任的组织捐款”,也就是说,对社会组织的信任直接决定了捐赠者的捐赠意愿与捐赠行为。在社会组织商业化活动引发的信任衰减的背景下,其捐赠的意愿也会衰退。鉴于此,本文提出以下研究假设:

H2:组织信任在社会组织商业化活动与公众捐赠意愿之间发挥中介作用。

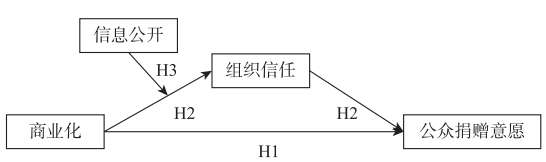

(二)信息公开对公众捐赠的影响

尽管商业化与公众捐赠间存在负向的因果关系,但是这一挤出效应并非不可应对(Lee,2023:515)。信息公开与组织透明是公共组织管理、慈善营销等领域的重要概念,相关组织通过将使命、财务状况、治理实践等内容传达给公众,减少信息不对称、维持市场效率并产生更佳的社会成果(Zhuang et al.,2014:470)。在社会组织研究中,根据委托—代理理论,捐赠者作为委托方,社会组织作为代理方,代理方隐瞒信息会降低委托方对组织的信任,进而导致其对委托方资金的吸引力不足(Lewis,2005:238),相反,较高的信息公开水平能够让潜在的捐赠者确保社会组织严格地按照组织使命而筹集、使用资金,增加捐赠者对社会组织的信任,进而激励公众的捐赠意愿并得到较高的捐赠额(Deng et al.,2015:475;Gandía,2011:57)。此外,信息公开代表着道德标准,是社会组织向利益相关者传达出的有关自身道德性、责任性与有效性承诺的信号(Dethier et al.,2023:7)。当社会组织商业化活动引发组织效率低下、组织使命漂移等担忧而使潜在利益相关者的信任减弱时,信息公开,尤其是财务信息的公开能够降低其因商业化活动而产生负面后果的可能性(Liket & Maas,2015:279;Prakash & Gugerty,2010:22),可在一定程度上缓释捐赠者对社会组织的担忧(图1)。鉴于此,本文提出以下假设:

H3:与财务信息未公开的社会组织相比,潜在捐赠者对财务信息公开的社会组织信任度更高,进而捐赠意愿也较高。

三 研究设计

(一)研究方法与实验设计

实验法通过随机分配与有效操纵让实验组与对照组之间形成有效对比以识别因果关系,因其具备随机化配置干预、可重复性、标准操作、可控条件等科学研究的特征,被奉为因果推论的“黄金准则”(王利君等,2024:180)。其中,调查实验作为一种兼顾操作性与研究效度的实验方法,在近年来备受学者青睐(鹿斌,2023:52)。因此本研究借助调查实验检验社会组织商业化活动、组织信任与公众捐赠意愿间的关系。

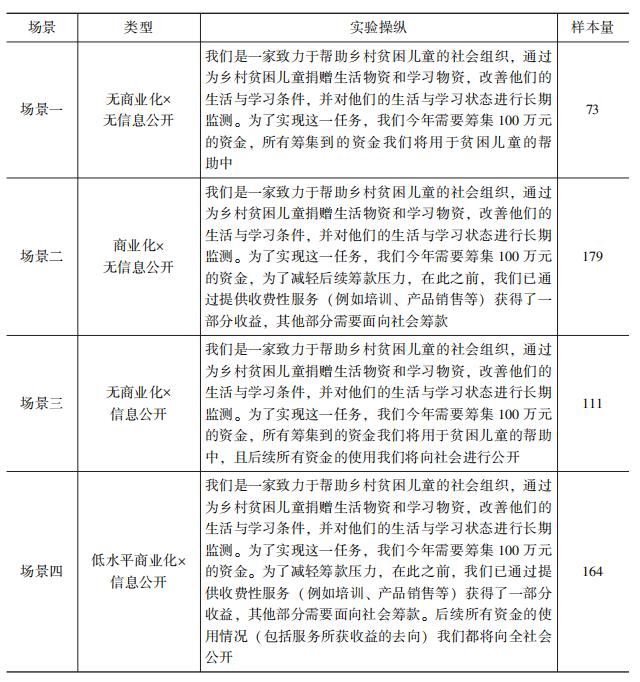

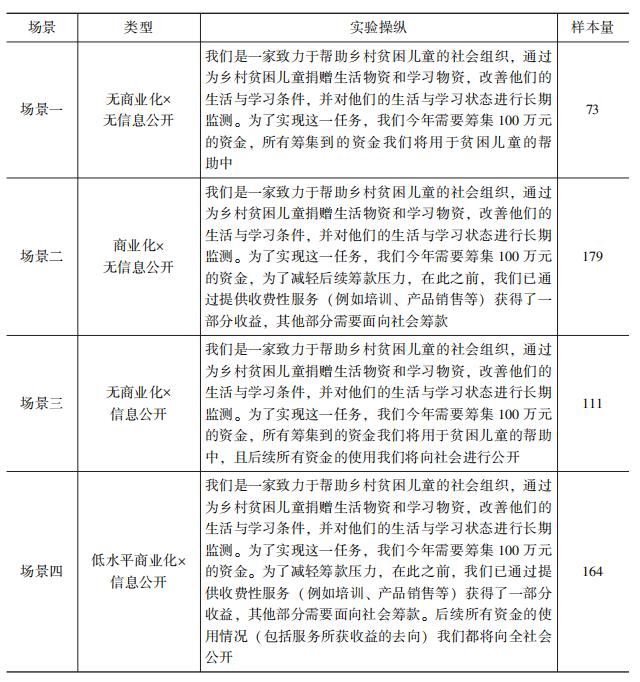

在实验设计上,研究选择社会组织参与乡村振兴作为背景。乡村振兴作为中国农村发展和共同富裕的重大战略部署,备受社会关注。其间,社会组织作为乡村振兴的重要主体,不仅能够通过专业力量促进乡村的有效治理,还能为乡村发展链接资源,通过提供教育、养老、扶贫等公共服务,加快乡村振兴的步伐。鉴于此,本文锚定与社会发展具有重要关切的教育领域,立足于乡村振兴语境,设计了2(无商业化VS有商业化)×2(有信息公开VS无信息公开)的组间实验,分析在商业化背景下公众对社会组织捐赠的意愿转变。

在问卷发放上,本研究借助网络调查平台Credamo(见数),利用其可面向受访者随机呈现实验情境的功能实现随机操纵。具体而言,研究将受访者随机分配到四个不同的实验场景中,要求这些受访者分别阅读不同场景下的社会组织及其商业化与信息公开的背景信息并填写调查问卷(表1)。

表1 实验干预情境

(二)变量测量

因变量:公众捐赠意愿。为测量该变量,研究选择了两种方式:其一,“您是否愿意对该组织进行捐赠?”,要求被试在数字1~7中进行选择以表示其意愿程度,其中“1”表示非常不愿意,“7”表示非常愿意。其二,参考Hung等人(2023)的测量方式,询问“假设您有100元可用于捐赠,您会向这家组织捐赠多少钱?”,问卷以10为间隔设置10个选项,最低为“10元及以下”,最高为“91~100元”。

自变量:社会组织商业化。研究通过在背景信息中增删“我们已通过提供收费性服务(例如培训、产品销售等)获得了一部分收益,其他部分需要面向社会筹款”这一语句对社会组织商业化这一变量进行操纵,有该语句时,为有商业化,反之,则为无商业化。在具体赋值时,“0”=无商业化,“1”=有商业化。

调节变量:信息公开。本文所引入的信息公开具体指向通过商业化活动所获得的财务信息的披露。研究通过在不同场景中添加或删除“后续所有资金的使用情况(包括服务所获收益的去向)我们都将向全社会公开”来对信息公开与否进行操纵,当干预信息中不存在上述说明时,为无信息公开;反之,则为信息公开。在具体赋值时,“0”=无信息公开,“1”=信息公开。

中介变量:组织信任。本研究参考Becker等人(2020)的测量方式,设置三个题项:(1)我相信这个组织总是为公益事业而行动;(2)我相信该组织所开展的工作是符合道德规范的;(3)我相信该组织能够适当地使用捐赠资金。使用李克特七点量表,“1”表示非常不同意,“7”表示非常同意。在数据分析过程中,对三个题项的得分进行加权以衡量组织信任。

控制变量:本文所纳入的控制变量包括两大类,一是客观性的人口统计学变量,包括性别、年龄、受教育水平、年收入水平、政治面貌以及宗教信仰;二是主观性的态度感知变量,包括对公益事业的关注度、对社会组织的了解程度以及对社会组织的信任程度。

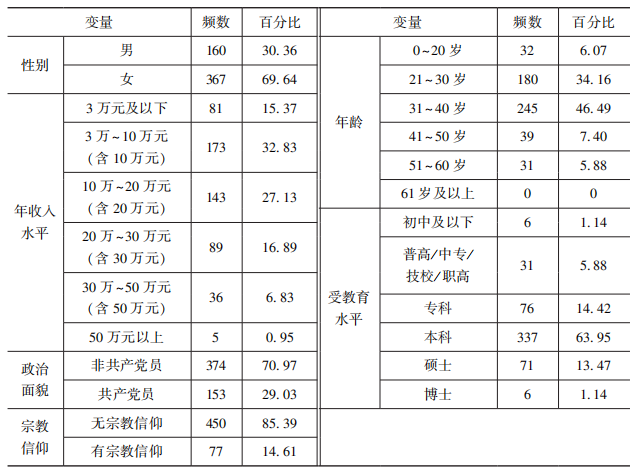

(三)样本描述

本研究共发放问卷600份,剔除未通过注意力检测题的问卷以及填写时间过短(小于1分钟)或过长(大于10分钟)的问卷73份,最终获得有效问卷527份,有效回收率为87.83%。

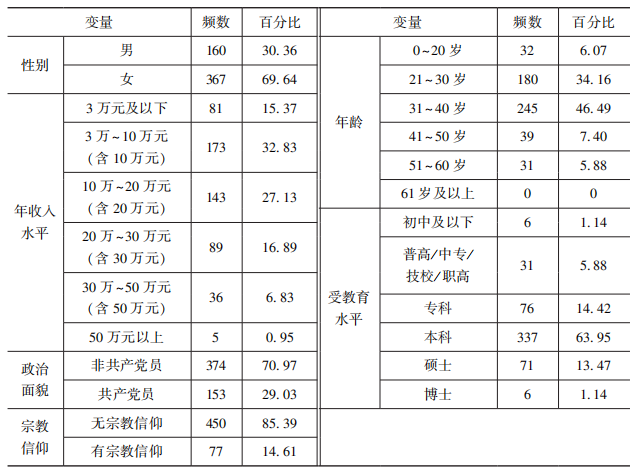

表2显示了样本的描述性统计状况。具体而言,在性别上,女性占比较多,为69.64%;在年龄上,40岁及以下的被试占比近87%;在年收入水平上,被调查者的年收入水平分布相对均衡,其中,3万~10万元(含10万元)与10万~20万元(含20万元)占比偏多,分别占32.83%和27.13%;在受教育水平上,多数为本科学历,占比为63.95%;在政治面貌上,非共产党员较多,占比70.97%,近共产党员的2.5倍;在宗教信仰上,85.39%的被试无宗教信仰。

表2 样本的人口统计学变量

单位:%

四 实证分析

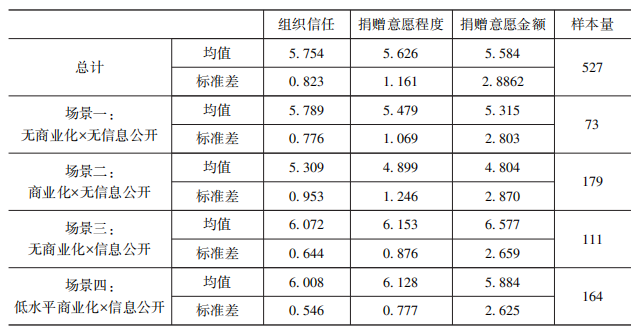

(一)描述性分析

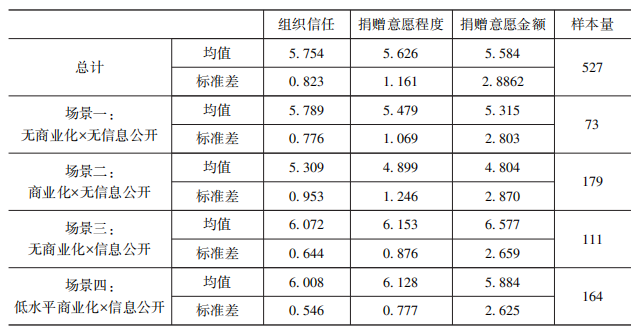

表3为主要变量的描述性分析结果。整体而言,公民对社会组织的信任程度、捐赠意愿(捐赠意愿程度与捐赠意愿金额)的平均值均处于中上水平。从表3数据可以看出,与无商业化活动相关场景相比,公众对于有商业化活动社会组织的组织信任、捐赠意愿(程度与金额)均更低,意味着商业化活动可能会挤出公众的信任与捐赠意愿。此外,将信息公开场景(场景三与场景四)与无信息公开场景(场景一与场景二)进行比较可以发现,信息公开场景下的公民对社会组织信任与捐赠意愿均更高,这意味着信息公开可能有助于提高公民对社会组织的信任并激励其做出捐赠决策。

表3 各实验场景的描述性分析

(二)随机性检验

分配的随机性是保证研究效度的关键要素。研究采用单因素方差分析检验各项协变量的平衡性。如表4所示,可以发现,除了年收入水平以外,四个场景的其他协变量均值均无显著差异,可见本次调查实验的随机分配具备足够有效性。

表4 随机性检验

(三)假设检验

1.替代性解释检验

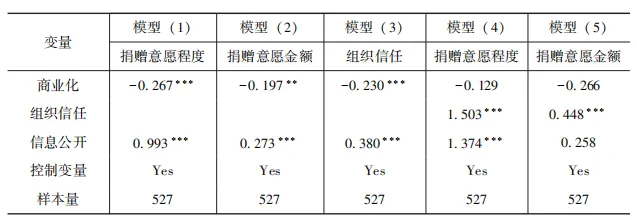

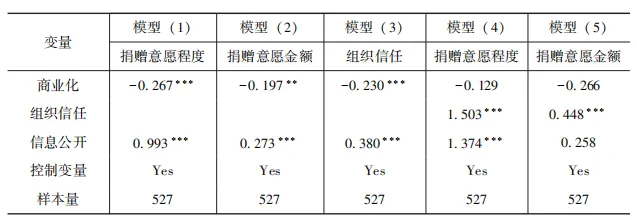

为检验研究假设,本研究借助stata 18软件,运用Ologit模型和OLS进行回归分析,结果见表5。如模型(1)和模型(2)所示,在将各协变量以及信息公开变量纳入控制后,当因变量为捐赠意愿程度时,商业化对公众捐赠意愿的影响系数为-0.267(p<0.01);当因变量为捐赠意愿金额时,商业化对公众意愿的影响系数为-0.197(p<0.05),由此可见,社会组织商业化对公众捐赠意愿有显著的挤出性。

表5 直接效应与中介效应分析结果

注:***表示p<0.01,**表示p<0.05,*表示p<0.1。

2.信任衰退解释检验

为验证假设H2,研究采用逐步回归法检验组织信任在社会组织商业化与公众捐赠意愿间的中介效应。首先,前文已然证实了社会组织商业化活动对公众意愿的消极影响,见模型(1)和模型(2)。其次,以组织信任为因变量,社会组织商业化为自变量,分析发现,社会组织的商业化活动与公众的组织信任间存在显著的负向影响(β=-0.230,p<0.01)(模型3)。再次,将社会组织商业化与组织信任一同纳入分析,如模型(4)和模型(5)所示,当因变量为捐赠意愿程度时,商业化对因变量的影响并不显著,组织信任对因变量的影响系数为1.503(p<0.01),组织信任在商业化与公民的捐赠意愿程度之间发挥着完全中介作用;当因变量为捐赠意愿金额时,商业化对因变量的影响同样不显著,组织信任对因变量的影响系数为0.448(p<0.01),组织信任在商业化与公民的捐赠意愿金额之间发挥着完全中介作用。

为了进一步验证中介效应的有效性,研究在逐步回归的基础上进行了Bootstrap分析,如表6所示,当因变量为捐赠意愿程度时(模型6),在95%的置信区间上,直接效应经过0,即直接效应不显著,但间接效应高度显著(β=-0.148,p<0.01)且置信区间不经过0;当因变量为捐赠意愿金额时,同样直接效益不显著(β=-0.305,p<0.1)而间接效应高度显著(β=-0.111,p<0.05)。基于逐步回归与Bootstrap分析的共同验证可得出如下结论:组织信任在社会组织商业化与公众意愿之间起着完全中介作用,H2验证通过。由此可知,社会组织商业化与公众捐赠间的替代性解释并未得到有效验证,H1未验证通过。

表6 中介效应进一步检验

注:***表示p<0.01,**表示p<0.05,*表示p<0.1。

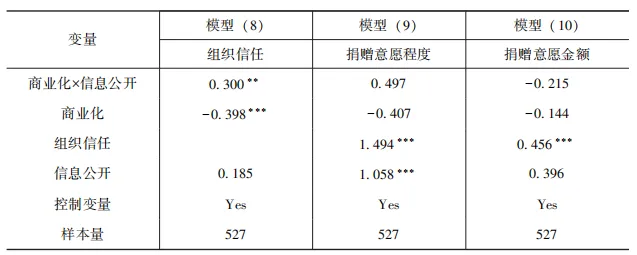

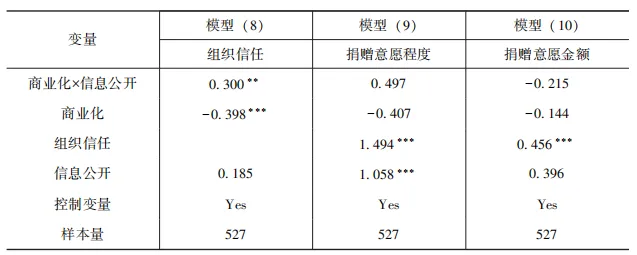

3.信息公开的调节效应

为了检验在财务信息公开与否的差异化背景下,商业化行为对组织信任和公众捐赠意愿的影响是否存在区别,研究检验了信息公开的调节作用。当组织信任为因变量,商业化与信息公开的交互为自变量时,结果呈现出显著的正向关系(β=0.300,p<0.05),如模型(8)所示(见表7)。当捐赠意愿程度和捐赠意愿金额分别为因变量,社会组织商业化与信息公开的交互为自变量,同时将组织信任一同纳入分析时,结果发现,商业化与信息公开的交互项对因变量的影响不显著但组织信任对因变量的影响均高度显著,影响系数分别为1.494和0.456。通过上述两大步骤的分析可以得出:社会组织商业化与信息公开的交互项通过影响组织信任而进一步影响公众的捐赠意愿。概言之,当社会组织向社会公开其与商业化相关的财务信息时,可以有效抑制商业化对公众组织信任和捐赠意愿的消极影响。

表7 信息公开的调节效应分析

注:***表示p<0.01,**表示p<0.05,*表示p<0.1。

为了进一步检验调节效应分析的有效性,研究分别将公众的捐赠意愿程度和捐赠意愿金额作为因变量,将商业化与信息公开的交互项作为自变量,将组织信任作为中介变量,引入Bootstrap分析。如表8所示,当因变量为捐赠意愿程度时,间接效应系数为0.191(p<0.01),且置信区间不包含0;当因变量为捐赠意愿金额时,间接效应系数为0.149(p<0.05),置信区间同样不包含0。这一结论有效佐证了上述分析结果,信息公开可以有效调节商业化对公众的组织信任和捐赠意愿的消极影响,H3检验通过。

表8 调节效应的进一步检验

注:***表示p<0.01,**表示p<0.05,*表示p<0.1。

基于数据分析呈现,假设H1并未得到验证,因此,研究对图1的理论模型进行修正,如图2所示。

图2 修正后的理论模型

五 结论与讨论

(一)研究结论与理论贡献

随着市场竞争加剧与财政支持缩减,外部压力迫使社会组织探索转型新方向,商业化以财务独立性优势成为社会组织转型的优先选择。然而多重财务来源间存在挤出效应,创新可能会导致超出预料的负面后果,这些负面后果如何产生以及如何应对,目前较少研究对此进行讨论。本文基于组织信任与信息公开的视角,借助调查实验,检验商业化活动与公众捐赠所代表的两种不同财务渠道的挤出关系,同时探讨了组织信任的中介作用以及信息公开的调节作用。研究发现:(1)社会组织的商业化会对公众的捐赠意愿产生排挤,相比于无商业活动的社会组织而言,公众对于有商业活动的社会组织的捐赠意愿更低。(2)社会组织商业化对公众捐赠意愿的挤出通过影响受众对社会组织的信任间接实现。相较于无商业活动的社会组织,社会组织开展商业化活动时,公众的组织信任度会更低,较低的信任度引发了较低的捐赠意愿。(3)商业化对组织信任的影响受到社会组织信息公开的调节。实证结果显示,当社会组织公开财务信息时,公众对其有更高的组织信任和捐赠意愿。

本研究可能产生的理论贡献主要体现在以下三个方面。

其一,研究基于本土化情境检验了社会组织不同收入来源间的挤出关系,为社会组织的创新变革提供了理论指导。一方面,研究验证了社会组织商业化与公众捐赠间的挤出关系,既呼应了已有研究,也对此提出了挑战。西方研究针对社会组织不同收入渠道之间的关系形成了挤入与挤出等多种观点(吴中盛、朱飞宇,2024:77),其中多数研究将其判定为挤出关系(Suárez & Hwang,2013:581;Tinkelman & Neely,2011:751;Wicker et al.,2012:318),并从相互替代的视角对挤出关系的生成加以理解(Kingma,1995:21)。但遗憾的是,已有研究并未能对不同收入来源间的相互替代进行充分的解释,因而也难以保证这一观点的正确性。本文基于中国的乡村振兴场景对西方广为接受的替代解释进行了验证,确认了二者的挤出关系,肯定了西方情境下的多数研究成果。然而,与先前研究成果不同的是,本文并未成功识别出替代关系的存在,即社会组织商业化的内部创新虽然会挤出社会捐赠,但是挤出关系的生发并未沿着“互为替代关系”的理论预设推进,这一结论在一定程度上超出了西方情境下的传统认知,同时为寻找挤出关系的生成机制提供了理论契机。另一方面,研究识别出了挤出关系的微弱性,以商业化为切口验证了社会组织创新性变革的可行性。因挤出关系的存在,不少学者对社会组织商业化这一现象表达了担忧(Kirkman,2012:143),但是当研究建立在中国背景下时,社会组织商业化活动对于公众捐赠意愿的直接挤出效应十分微弱,这一结果不仅验证了西方理论的本土化解释限度,同时间接验证了社会组织商业化创新的必要性。正如Krawczyk等(2017)所说,“收入多样性的影响很小,因此不要犹豫变革”,对于社会组织谋求财务自主性的商业化创新而言,其负面影响虽存在,但是可以适当忽略,仍然可被视为一项有效的组织创新,为组织可持续发展提供支持。

其二,研究引入组织信任概念,在替代性解释的基础上,为挤出关系的产生提供了更具说服力的解释视角。由于传统文献缺乏对于社会组织商业化挤出公众捐赠的机制性分析,在替代性解释说服力有限的情况下,挤出关系的产生机制存在黑箱。为此,研究引入了社会组织领域至关重要的概念——组织信任。如前文所述,在社会组织商业化的背景下,社会组织的行为可能产生偏差,因而潜在捐赠者对社会组织的信任具备脆弱性特征(陈剑梅,2023:57),而组织信任作为定义慈善行业可信度与合法性,以及奠定慈善行业道德基调的关键要素(Sargeant & Lee,2004b:614),是影响公众捐赠意愿与行动的先决条件。为此,本文引入了组织信任这一概念,对社会组织商业化如何挤出公众捐赠进行了理论建构,有效弥补了当前文献中机制分析不足的缺憾。

其三,研究为社会组织研究场域下的信息公开这一要素提供了新的应用场景和应用方式,丰富了组织学中的信息公开研究。社会组织研究的既有文献已然挖掘了信息公开对于社会组织获取利益相关者信任以及吸引外部捐赠的重要作用(Gandía,2011:57;She & Sanfey,2023:1;王焕等,2023:86),但这些文献大多局限于对信息公开这一要素直接作用的验证与分析上。本文的分析不仅挖掘了信息公开在吸引公众捐赠中的边际作用——通过调节商业化引发的消极影响而强化公众的组织信任,进而促进公众捐赠;还验证了信息公开对于提升社会组织商业化活动合法性的关键作用,为社会组织的商业化创新提供了一个有效的调试方式,进一步补充了信息公开作为一项关键的慈善营销举措的研究成果。

(二)管理启示

在国家高度呼吁社会力量参与公共服务的背景下,社会组织的可持续发展尤为重要。商业化是社会组织探索可持续发展与自主发展的创新之举,组织管理者与外部监管者既需要鼓励这种自我造血行为,亦要防范其潜在的负面后果。为此,本文提出如下政策启示。

其一,加强对社会组织商业化活动的备案与监管工作,鼓励其创新发展的同时规避其使命漂移行为。鉴于社会组织的商业化活动可能因使命漂移等因素招致公众的不信任,相关部门需要以加强监管的方式保障社会组织确将商业收入用于社会目的,一方面规范社会组织健康有序发展(王晔安等,2023:6),另一方面借助监管手段在社会组织商业化活动中注入政府背书,减轻商业化对公众信任和捐赠的不利影响。

其二,明确要求社会组织面向公众公开商业化项目的收入去向。通过披露商业化收入的支出明细,让公众对社会组织产生足够的了解,既可以打消其对社会组织因商业化而使命漂移的担忧,亦可以让公众加入组织监督过程中,保障商业化收入的合法化使用,也可以让公众感知社会组织的运营能力,进而提升公众对社会组织的信任度。为此,在允许社会组织通过商业化活动实现可持续发展的基础上,社会组织应披露商业收入的支出去向,适当抵消商业化招致的公众不信任即捐赠减退。

(三)研究不足与展望

本研究采取调查实验法分析了社会组织商业化活动与公众捐赠意愿间的关系以及二者间的实现过程,但仍存在一些局限。其一,本研究在实验操纵上仅仅以参与乡村振兴的教育类社会组织为对象,人为隐去了社会组织所处领域的多样性,在一定程度上会导致研究效度受损。未来研究可以尝试选择两种及以上的场景,引入不同类别的社会组织,如养老、环保、助残等,研究组织类别对于商业化与公众捐赠意愿间关系的影响。其二,本文将信息公开作为边界条件引入社会组织商业化与公众捐赠意愿的因果路径研究中,信息公开仅仅是慈善营销渠道的一种,未来可进一步探讨其他类型的慈善营销,如陈述方式、信息框架、慈善广告等变量,以更全面地探析慈善营销在社会组织多样化财务来源关系中的作用。其三,本研究采用调查实验法,借助反事实分析,将社会组织商业化与公众捐赠间的影响过程简化为组织信任这一中介变量,难以更深入地解释因果机制(Beach & Pedersen,2019:38)。后续可引入过程追踪法等研究方法,借用案例内因果推断的机制性证据完整地构建社会组织商业化、组织信任与公众捐赠意愿间的因果链条。

(来源:《中国非营利评论》期刊)

返回列表